Guardando Firenze nei particolari da dietro l'obiettivo di una fotocamera.

lunedì 30 dicembre 2013

Sopra l'Arte dei Mercanti

Firenze, Piazza Mentana

Il recinto in Piazza Mentana e la facciata in restauro della Borsa.

Coordinate: 43°46'2.39"N, 11°15'27.97"E Mappe: Google - Bing

.

venerdì 27 dicembre 2013

Nella luce invernale

Firenze, Piazzale Michelangelo

Firenze appare nella fredda luce invernale tra Natale e Capodanno in un cielo velato da alte nubi ed una tenue nebbiolina.

.

mercoledì 25 dicembre 2013

martedì 24 dicembre 2013

Natale in Piazza del Duomo

Firenze, Piazza del Duomo

Natale più sobrio in città, meno luminarie, meno pacchianerie. Un abete, gigli rossi, piccole luci intermittenti in Piazza del Duomo.

.

sabato 21 dicembre 2013

Lo stemma da Uzzano e la Sapienza

Firenze, via Cesare Battisti

Ritorniamo in via Cesare Battisti dove abbiamo già visto precedentemente la meridiana del''Istituto Geografico Militare. Là dove finisce la facciata del Convento della SS. Annunziata e inizia l'edificio IGM troviamo uno stemma, uno scudo sorretto da due putti del tutto simile allo stemma che abbiamo incontrato in via de' Bardi sulla chiesa di Santa Lucia dei Màgnoli. Sicuramente riconducibile a Niccolò da Uzzano, gentiluomo fiorentino del '400, ed era proprio in via de' Bardi che egli possedeva un palazzo, giusto accanto alla chiesa, tuttora visibile. Ma cosa ci fa quel suo stemma qui sull'edificio dell'IGM Abbiamo cercato in giro in Rete e abbiamo trovato documenti che comprovano l'acquisto effettuato da Niccolò da Uzzano, esattamente nel 1430, un terreno e piccole costruzioni dalle Monache di S. Domenico. Su quell'appezzamento di terreno Niccolò da Uzzano volle che nascesse la fabbrica della Sapienza, grande cantiere promosso dagli Ufficiali dello Studio nel 1429 e da lui finanziato. La scelta del sito per edificare la Casa di Sapienza fiorentina cade in un vasto lotto che all'epoca era ancora non edificato, fra S. Marco e la SS. Annunziata. Si precisa che la natura delle costruzioni era quello di collegio universitario e non sede degli insegnamenti universitari, dislocatati invece nelle chiese o nella sede di via dello Studio, dietro la Cattedrale.

Le più antiche notizie della famiglia 'da Uzzano' risalgono ad un certo Ranuccio, signore del castello di Uzzano in Val di Greve, e per tale ubicazione la famiglia mutò il nome originario che era Migliorelli o Miglioretti.

.

mercoledì 18 dicembre 2013

La colonna nello stemma

Firenze, via Ghibellina ad angolo via delle Conce, Palazzo Vivarelli Colonna, stemma

Sull'angolo tra via Ghibellina e via delle Conce vediamo uno stemma dei Vivarelli Colonna (7 stelle a 6 raggi di oro su scaglione rovesciato di azzurro su oro accompagnato in capo da - una palla partita di argento e di nero - colonna di argento con base e capitello di oro su rosso)

che resiste egregiamente alle intemperie

.

Il palazzo, sul quale è fissato lo stemma, è appartenuto ai Vivarelli Colonna fino al 1979, passato poi al Comune di Firenze che lo ha utilizzato come sede di alcuni assessorati. Passato di mano in mano dal XV secolo dalla famiglia Granacci ai Gaburri dal XVI al XVIII secolo, passato in seguito alla famiglia Lotteringhi della Stufa, nel XIX secolo al banchiere Michele Giuntini fino al 1857 quando fu acquistato dai Vivarelli-Colonna.

.

domenica 15 dicembre 2013

L'emblema di via Calimaruzza

Firenze, via Calimaruzza

Da Piazza della Signoria arriviamo al Porcellino di Piazza del Mercato Nuovo percorrendo una breve e stretta via, via Calimaruzza. Sulla destra, in alto vediamo l'emblema in pietra serena dell'Arte di Calimala, cioè della corporazione dell'Arte dei Mercatanti, il cui stemma è un'aquila d'oro che tiene con gli artigli un torsello (una piccola balla) bianco in campo rosso.

.

giovedì 12 dicembre 2013

Furia marmorea

Firenze, Loggia dei Lanzi

Fermati in mezzo a Piazza della Signoria e punta l'obiettivo della fotocamera verso la Loggia della Signoria o dell'Orcagna (detta dei Lanzi) ed ecco cosa vedi. I primo piano il Ratto delle Sabine, opera di Giambologna (Jean de Boulogne, Douai, 1529 – Firenze, 1608) realizzata in un unico pezzo di marmo nel 1583. Dietro ad essa vediamo l'Ercole con il Centauro Nesso, sempre del Giambologna e, in prossimità della parete una fiera figura, una sabina, di epoca romana, traiana-adrianea.

.

lunedì 9 dicembre 2013

Lo stemma della Torre dei Pazzi

Firenze, Piazza San Pier Maggiore

In piazza San Pier Maggiore, abbiamo già visto cosa resta dell'antica chiesa abbattuta per volere del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena alla fine del Settecento, e, nella stessa piazza, sulla sinistra di ciò che resta della facciata della chiesa, vediamo un altro edificio, una Casa-Torre, che a sua volta subì nel passato la stessa sorte. Anche questa Casa-torre non è stato abbattuto totalmente, non ha cambiato la sua funzione abitativa, bensì è stato mozzata. E' quel che resta della Torre dei Pazzi di Valdarno, famiglia da non confondere con quella più famosa che dette luogo alla famosa 'congiura dei Pazzi' (26 aprile 1478) che portò all'uccisione del giovane Giuliano de' Medici e al ferimento e alla rocambolesca fuga di Lorenzo, (non ancora Magnifico) dalla sacrestia del Duomo. La Torre è a sinistra dell'Arco di San Pierino, mozzata per gli eventi politici della famiglia notoriamente ghibellina. La Torre fu acquisita dalla famiglia degli Alberti. A metà della sua altezza, così come appare oggi, vediamo uno stemma in pietra serena, uno scudo con due cerchi concentrici che in araldica sono descritti come concentrici di oro su nero. In altro sulla sinistra del riquadro che lo racchiude vi sono due lettere , P e V, e una stella. Lo stemma non è quello dei Pazzi né quello degli Alberti, bensì è lo stemma degli Albizi.

Cliccare sull'immagine per ingrandire

.

mercoledì 4 dicembre 2013

La meridiana sulla torretta

Firenze, Via Cesare Battisti

Qui siamo in Via Cesare Battisti, la strada che unisce Piazza SS Annunziata con Piazza San Marco. Sulla destra percorrendo la via verso San marco troviamo a destra un palazzo ove è accolto l'Istituto Geografico Militare da quando fu trasferito da Torino a Firenze nel 1865. Sulla torretta al centro del palazzo è visibile una grande meridiana bronzea bloccata sulla parete. Poco conosciuta? Forse, ma molto particolare e comunque molto suggestiva. Trasferito da Torino quello che era l'Ufficio Tecnico del Corpo di Stato maggiore del Regio Esercito, che a sua volta nel 1861 aveva riunito in sé le tradizioni e le esperienze dell'omologo Ufficio del Regno Sardo e del Reale Officio Topografico Napoletano e dell'Ufficio Topografico toscano nella sede attualmente occupata cioè quella già appartenuta al Convento della SS Annunziata, Fu trasformato in Istituto Topografico Militare nel 1872 per assumere, 10 anni più tardi, l'attuale definitiva denominazione, IGM. All'interno sono due affreschi raffiguranti episodi della vita dell'Ordine dei frati Serviti.

.

domenica 1 dicembre 2013

Sul Canto alla Pace

Firenze, Piazza Sant'Ambrogio

Una moderna targa in alluminio in Piazza Sant'Ambrogio, sorretta da un paletto, riassume ciò che vediamo in questa foto della facciata dell'Oratorio della Compagnia di San Michele della Pace. "Di fronte alla facciata di Sant'Ambrogio, fra via di Mezzo e via dei Pilastri, fu edificato l'antico oratorio dell'Agnolo, che fu poi restaurato nel 1559 per diventare sede della Compagnia di San Michele della Pace o del Sacramento. Durante i restauri fu trovata un'antica iscrizione [in basso a destra, in pietra serena, doppia ad angolo] con i simboli della Confraternita: S. (San) M. (Michele) P. (Pace). Attraverso un bel portale, sormontato da un timpano con la scritta Qui ut Deus, si entra nell'interno ad aula utilizzato per riunioni e incontri. L'oratorio ha sofferto molto per i danni prodotti dall'alluvione del 1966."

.

martedì 26 novembre 2013

La testa rotta

Firenze, Duomo, Porta della Mandorla

Con l'insieme che costituisce un'opera d'arte assoluta, in stile gotico, con l'ingegno e l'arte di Donatello, Antonio e Nanni di Banco, Niccolò di Pietro Lamberti, Giovanni d'Ambrogio, la coppia di fratelli Ghirlandaio David e il più noto Domenico ed altri ancora, proprio il leone dimezzato, la testa rotta a metà doveva attrarre la mia attenzione? E' un particolare della Porta della Mandorla, la testa di leone nella cornice di sinistra che rotta a metà nella sua lunghezza ed rotto anche il naso. Per il fatto che le parti mancano significa che non essendo state restaurate esse sono da considerare perse per sempre. Prese a martellate? Soggette all'azione devastante degli elementi atmosferici o dalla insensibilità dell'uomo nei confronti dell'uomo? Una domanda a cui non trovo risposta. E' solo un dettaglio, certo, tra tanta bellezza che pervade quella che per alcuni è la porta più bella del Duomo, più bella della Porta dei Canonici e della Porta della Balla e forse della stessa porta monumentale d'accesso della facciata ottocentesca.

Qui sotto l'immagine della testa di leone ancora intatta inserita nella cornice di destra.

Cliccare sull'immagine per ingrandire

.

giovedì 21 novembre 2013

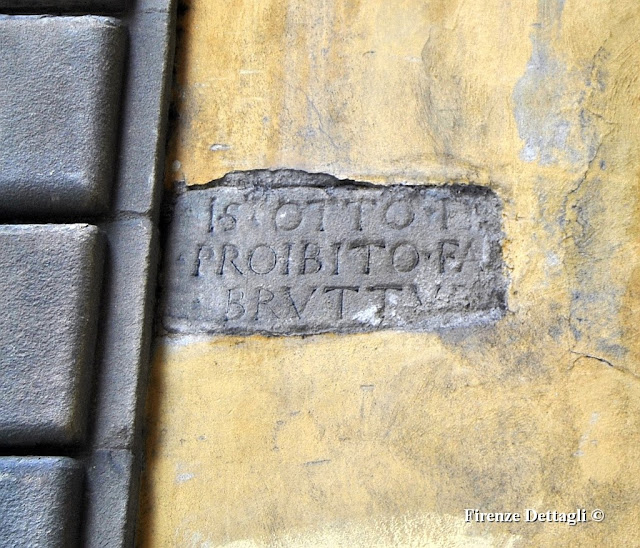

I Signori Otto contro le brutture

Firenze, Via dei Giacomini

Un'altra targa si aggiunge alla collezione degli avvisi dei Signori Otto di Guardia e Balia. E' in un angolino della strettissima via dei Giacomini, continuazione in piccolo di via dei Corsi, con Via de' Tornabuoni, vicinissimo a Piazza degli Antinori proprio di fronte alla Chiesa dei Santi Michele e Gaetano. L'iscrizione non è completa, non si legge l'anno e solo qualche parola.

I S OTTO...

PROIBITO FAR

BRUTTURA

L'intento è il solito, indurre i fiorentini del 400 fino al Settecento (date di installazione delle targhe) di astenersi dallo sporcare il suolo pubblico con le loro 'brutture' ed evitare comportamenti illeciti e 'immorali', giochi e schiamazzi. Ai contravventori multe e tratti di fune fino ad arrivar alla detenzione.

.

Etichette:

Firenze,

Florence,

Signori Otto,

targhe,

Vie

lunedì 18 novembre 2013

Essi furono

Firenze, Santa Croce

Siamo in via San Giuseppe o meglio in Largo Bargellini, nel porticato trecentesco, detto delle Pinzochere, sul fianco sinistro di Santa Croce, dove si trovano sepolcri e lapidi di nobili defunti del due-trecento. Un paio di lapidi con relativi stemmi nobiliari sono murate nella parete della chiesa. Il primo a sinistra è lo stemma Palmieri della Camera d'oro, a due rami di palma decussati di verde e al capo d'Angiò. Il cognome "della Camera" sembra legato al fatto che membri della famiglia hanno ricoperto la carica di notai della Camera del Comune, "da Figline", per la loro origine. A destra la lapide di Bartolomeo di Iacopo Zerini con lo stemma di famiglia al palo accostato da due stelle a otto punte e al capo d'Angiò.

.

sabato 16 novembre 2013

Colonne da dentro a fuori

Firenze, Via della Ninna

Sembra l'interno di una chiesa con i suoi capitelli, colonne, volte, e lo è, una chiesa, ma non vista dall'interno. Siamo in Via della Ninna, la strada in leggera discesa che separa e unisce Palazzo Vecchio con gli Uffizi ed è questo che vediamo sulla parete esterna di quello che una volta era un muro esterno degli uffici del comune ed oggi è uno dei più importanti musei del mondo. Qui infatti era situata la chiesa di San Pier Scheraggio e questo è un particolare di quel che resta della sua navata centrale.

Coordinate: 43°46'8.39"N, 11°15'21.68"E Mappe: Google - Bing

.

giovedì 14 novembre 2013

Delle Potenze Festeggianti

Firenze, Piazza Sant'Ambrogio e Via delle Oche

Leggendo alcuni passi del

un libro scritto dal conte

Cavagna Sangiuliani

di Gualdana, Antonio, (1843-1821) intitolato " Il

Fiorentino istruito nelle cose della sua patria", ritornano alla mente feste e celebrazioni dei giorni nostri, forse nate e cresciute in tempi lontani anche a Firenze. Mi riferisco a vari 'Palii' morti o che si protraggono fino al giorno d'oggi sia le feste carnascialesche qui e là anche oltre oceano.

"...Non basterebbero poche pagine a

descrivere le molteplici ricreazioni popolari che usarono un tempo i

Fiorentini; limiterommi quest' anno ad accennarne una delle

principali fra le antiche.

Fiorirono un tempo in Firenze alcune

compagnie del minuto popolo che si denominarono Potenze; ciascuna di

queste come dice il Biscioni nelle note al Malmantile ebbe una

insegna e nome diverso ed obbediva ad un capo che si chiamò

Imperatore, Re, Duca, Marchese o simile; vestivano queste di una

medesima divisa, andavano ampollosamente per la città facendo

comparse e armeggiando; però il tutto terminava in un solenne

convito all'osteria. Il Del Migliore è di parere che tali festeggiamenti fossero una

derivazione dei Saturnali Romani e che si celebrassero in Firenze fin

dai tempi di Teodosio il Cattolico [Coca (Spagna), 347 – Milano, 395] , l'Ammiralo invece non la pensa

cosi , ei dice che tali brigate furono introdotte dal Duca di Atene [Gualtieri VI di Brienne, 1302 – 1356]

tiranno di Firenze [1342-1343] al fine di guadagnarsi la plebe e così assopirla

nei divertimenti: però questo non va in coerenza con quello che ne

dice il Villani (Istor. Fiorent. lib, 81,). Poiché egli nel

riferirci quella bella eroica comparsa chiamata dell'Amore che si

creò in Borgo S. Felicita, e nella quale intervennero mille giovani

tutti vestiti di bianco, bisogna credere che già dall'anno 1283

fossero in uso questi festeggiamenti o piuttosto popolari tumulti. Il Duca Alessandro tolse via questo

giuoco, perché formando cosi numerose radunate di gente con tamburi, trombe ed insegne, dovettero metterlo in una certa apprensione;

amava però di sollazzarsi lo stesso Duca, e d'altronde essendo a lui

necessario rendersi affetto quel popolo, a cui ora ora avea tolta la

libertà, lo riammise, restituendo le insegne che queste Potenze si

avevano avuto al tempo della Repubblica. Gli spettacoli delle

Potenze consisterono in combattimenti, feste e rappresentazioni, né

le solennità ecclesiastiche si esclusero...

Il numero di queste Potenze fu vario in

diversi tempi. Il Villani ne nomina solamente 6; nei 1610 presso un

ricordo riportato dal Biscioni nelle note al Malmantile eran

giunte fino a 30; per altro ricordo riportato dal Lastri che dice

averlo desunto dall' Archivio della Camera della Comunità, fino a 44; e nel 1629 per una nota che

è nel Codice 455 della Classe 25 dei Manoscritti della

Magliabechiana fino a 49....

L' anno in cui cessarono le Potenze fu

il 1629 , e ciò accadde sotto il Regno di Cosimo II, stante le

molte spese che faceva il popolo, la dissipazione del tempo, e pia

di tutto per le grandi inquietudini che cagionar dovettero ai Medici

quelle ragunate di gente tumultuosa, pronta ad una sommossa se avesse

trovato un capo. Di queste potenze sono restate in più luoghi

diverse insegne consistenti in cartellette di marmo con l'insegna

allusiva a quella Potenza che vi si riuniva. Un' idea di queste

Potenze si conserva tuttora in Siena sotto il titolo di Contrade.....

Cliccare sull'immagine per ingrandire

Tra i capi e le Potenze Festeggianti ne ricordiamo un paio prese dall'elenco sopra ricordato dei Manoscritti della Magliabechiana prendendo spunto dalle foto inserite nel post, lapidi e emblemi nei luoghi strategici:

- Re Piccinino alla Neghittosa,

- Il Gran Monarca della Città Rossa da S. Ambrogio.

.

lunedì 11 novembre 2013

La Loggia del Pesce era là ora è qua

Firenze, Piazza dei Ciompi

In un paio di post precedenti abbiamo visto dove era situata la Loggia del Pesce, voluta in quel luogo da Cosimo I de' Medici per opera di Giorgio Vasari nel 1567, spostando il mercato del pesce che era collocato accanto al Ponte Vecchio, prima che la grande rivoluzione urbanistica di Firenze Capitale d'Italia non imponesse lo smantellamento (Risanamento). Solo più tardi venne rimontata in Piazza dei Ciompi, nel 1956 quando il Comitato per l'estetica cittadina decise di ricostruirla, nello stesso periodo nel quale veniva analogamente ricollocata la Colonna dell'Abbondanza. L'abbiamo vista in

Piazza del Mercato Vecchio

con gli occhi di Telemaco Signorini (Firenze, 1835 – Firenze, 1901) nel 1882-83 attraverso i suoi dipinti e le foto dei Fratelli Alinari.

Qui sotto vediamo il dettaglio della lapide posta al centro della facciata sud della loggia con l'iscrizione ben leggibile ancora oggi con impressa la data del 1573.

FORUM PISCARIUM QVSQVE AD HUC

TREMPORIBVS QVADRAGESIMALIBUS AD

PONTEM VETEREM FREQUENTABATVR

NVNC ILL ET ECC MAGNVS COSMVS

MED FLOR ER SENAR DVX II ET

FRANCISCVS EIVS FILIVS PRINCEPS OPT

VR HIC CONTINVO PISCES VENDANTVR

MVITO MAIORI SVMPTV AC MAGNIFICENTIA

QUAM ANTEA ILLIC EXCTRVCTUM FVERAT

AEDIFICANDVM CVRARVNT

M D L X X I I I

Cliccare sull'immagine per ingrandire

.

sabato 9 novembre 2013

Per volere della Potenza della Città Rossa

Firenze, Piazza Sant'Ambrogio

Nel 1525 circa, Giovanni della Robbia (Firenze, 1469 – 1529) fu incaricato di realizzare quel tabernacolo con Sant'Ambrogio benedicente (lo si vede di scorcio anche nella seconda foto del post), in terracotta invetriata che oggi vediamo in Piazza Sant'Ambrogio all'angolo di via de' Macci. L'opera su ordinata dalla "Potenza della Città Rossa" (una delle più importanti fra le antiche 'brigate' festeggianti, un'associazione laica risalente al 1343, detta anche "Signoria del Gran Monarca della Città Rossa"). Città Rossa perché simboleggiava tutto il quartiere detto della Mattonaia per il colore rosso mattone delle fornaci che producevano i mattoni impiegati negli edifici. L'emblema è visibile in basso sul tabernacolo, una cinta muraria turrita e rossa, ed è lo stesso che è incastrato e scolpito sul muro all'angolo della chiesa su due targhe di pietra datate 1577.

Sotto il tabernacolo possiamo leggere questa iscrizione:

Sotto il tabernacolo possiamo leggere questa iscrizione:

ME

FERMA PASSEGGERO.

LEGGI, PER QUESTE

DUE CONTRADE PASSO'

L'IMMORTAL PIO VI

P-O-M L'ANNO MDCCCV IL

DI' VIII MAGGIO, E COMPARTI'

AI DEVOTO ED UMILIATI

ABITANTI L'APOSTOLICA

BENEDIZIONE

.

mercoledì 6 novembre 2013

Il Bargello ieri e oggi

Firenze, Bargello da Via Ghibellina

Fu eretto a partire dal 1255 a fianco della torre " Volognana " quale sede del Capitano del Popolo (Il Primo Popolo) . A partire dalla fine del Duecento si costruì, in varie fasi, il secondo corpo di fabbrica che guarda su via dell’Acqua.

Nel grande edificio, dopo il 1502, si installò il Consiglio di Giustizia o Ruota e, dal 1574, il Capitano di Giustizia (o Bargello, dal quale la denominazione corrente). Restaurato e in parte reinventato secondo il gusto dell’epoca il palazzo venne inaugurato nel 1865 come museo di arti industriali e del Medioevo. Al primo piano del duecentesco Palazzo si trova la Cappella di Santa Maria Maddalena, dove sostavano i condannati a morte prima di iniziare il loro cammino verso il patibolo, assistiti dai confratelli della Compagnia dei Neri, percorrendo Via della Giustizia, Piazza Santa Croce, Via de' Malcontenti per giungere nei pressi della Torre della Zecca, fuori dall'antica Porta della Giustizia.

Qui sotto due immagini. La prima del fotografo fiorentino Giacomo Brogi vissuta dal 1822 al 1881 del tutto simile allo scorcio degli interni del palazzo che possiamo vedere noi moderni

La seconda rappresenta il cortile prima del 1865. E' curioso rilevale che il porticato con archi a tutto sesto su pilatri ottagonali era chiuso da pareti di pietra e mattoni.

.

lunedì 4 novembre 2013

Finestre sull'ora del tramonto

Firenze, sul tramonto

Qualcosa che non si perpetuerà nel tempo lungo dei secoli, neppure quelli dei secondi, non è opera dell'uomo. Sono attimi fuggenti che si fissano nei bit di un file dietro l'obiettivo di una macchina fotografica, la luce intrappolata con le sue sfumature di colore, uno spettacolo che affascina ed emoziona.

.sabato 2 novembre 2013

La lanterna di Santa Croce

Firenze, Santa Croce

Camminando fuori la Basilica di Santa Croce sul fianco sinistro dove è un porticato trecentesco, detto delle Pinzochere, possiamo vedere uno scorcio a cui raramente poniamo attenzione pur essendo suggestivo. Vediamo infatti una lanterna in marmo chiaro con la consueta palla in rame sormontata da una croce.

Coordinate: 43°46'6.32"N, 11°15'48.93"E Mappe: Google - Bing

.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

++cortile+Palazzo+del+Podest%C3%A0.jpg)